マイクリ Lab|複雑なDeFiの仕組みをゲーム内に組み込んだ理由とは

| マイクリ インタビュー | |

|---|---|

| MCH Verse Pass | 経済合理性に逆行した理由 |

| クラフト | スカラーシップへの挑戦 |

| Lab | Lab実装の背景 |

| SBH | SBHの概要と仕組み |

Labとは?

マイクリのLabとは、いわゆる素材の売買所です。

プレイヤーはこのLabでGUMとクラフト素材を取引することができるようになっている他、GUM/素材の流動性提供を行うことで手数料の獲得もできます。

- GUMと素材をシンプルに取引

- 流動性提供や報酬獲得も可能

- Uniswap V3の仕組みを採用

単にこのLabを活用して素材の購入や売却を行うことは簡単です。

しかしもう一方では、仮想通貨の中でも難しい流動性提供を行うことができるようになっており、プレイヤーはゲームを遊びながらDeFiの知識を学び手数料を獲得出来ます。

なぜ運営はこの難しい流動性提供をあえてゲーム内に組み込んだのか?

今回はこの点についてもインタビューを行っていこうと思います。

Game – マイクリマイクリ クラフト機能|スカラーシップの新たな挑戦

実装の背景

Q:まず最初の質問としては、なぜ素材の売買ができるLabを実装しようと思ったのでしょうか?

回答:

クラフト機能の導入にあたり、約30種の素材を初期リリースすることになりました。

素材の獲得方法はクエストやデュエルカップなど様々で、いわゆる生産者と消費者のズレが発生するようになっています。

そこで、素材が売買できる取引所が必要だと考えました。というより、それを見据えてクラフトを設計したのでLabも同じタイミングから検討していました。

アセットの流動性の変化

Q:このLabを実装することで、アセットの流動性に変化はありましたか?

回答:

まずゲーム内通貨のGUMに大きな流動性が生まれました。

これまでユーザー間でのGUMの流通はNFTやアートの売買とシーズンに1度のランド収益の分配に限られていました。

しかし、ゲーム内に素材売買という新しい経済が生まれたことでこれが大きく改善しました。

またほぼ同時にエクステをバーンして魔石という素材に分解する機能もリリースしたところ、より一層流動性が向上したことが確認できました。

これによって需要の少ない古いエクステをバーンして魔石を獲得し、素材売買を経由しながら最新のエクステをクラフトするという遊び方が生まれた結果です。

ただし各素材やエクステの流動性はもっと改善の余地があると思いますので、アップデートやイベント開催などによって快適で楽しいゲーム環境を作っていきたいですね。

なぜ複雑な流動性提供を組み込んだのか

Q:個人的に一番不可解な点なのですが、流動性提供のように難易度の高いコンテンツをなぜゲーム内で実装したのでしょうか?

回答:

ゲームをしていると素材が欲しい時に買いたいし、獲得した時にいつでも売れる方が気持ちが良い。

そんな十分な流動性を数十種の素材に対して作るためにはどうしたら良いか、と考えたところ「流動性提供者」というプレイヤーロールを含んでいるUniswapのような形式が最適だろうという結論になりました。

UI/言葉をあえて変えなかった理由

Q:なぜUI/使用する言葉もほぼそのまま活用したのでしょうか。よりDeFiの難しい部分を感じることとなりそうですが…

回答:

3つほど理由がありました。

1つ目は、DeFiに慣れているユーザーにとってわかりやすいと判断したこと。

2つ目は、DeFiに不慣れなユーザーでもマイクリを遊んでいればDeFiの最先端の理解につながること。ガス代もかからないし、実資産を投入する必要もないのも良いところですね。

いずれDeFiを触ったときに、マイクリと同じ仕組みだ!と思ってもらえるようになると嬉しいです。

3つ目は、未来のもっと幅広いユーザーの皆様に向けてUIや言葉選びを凝るよりも、まず最速でリリースすることが重要だと考えたからですね。

どこかで流動性提供、などの言葉は変えても良いと思っています。

マイクリ独自のアレンジ

Q:実際にこのLabはオフチェーンで実装していると思うのですが、その中にはマイクリ独自のアレンジなどはありますか?

回答:

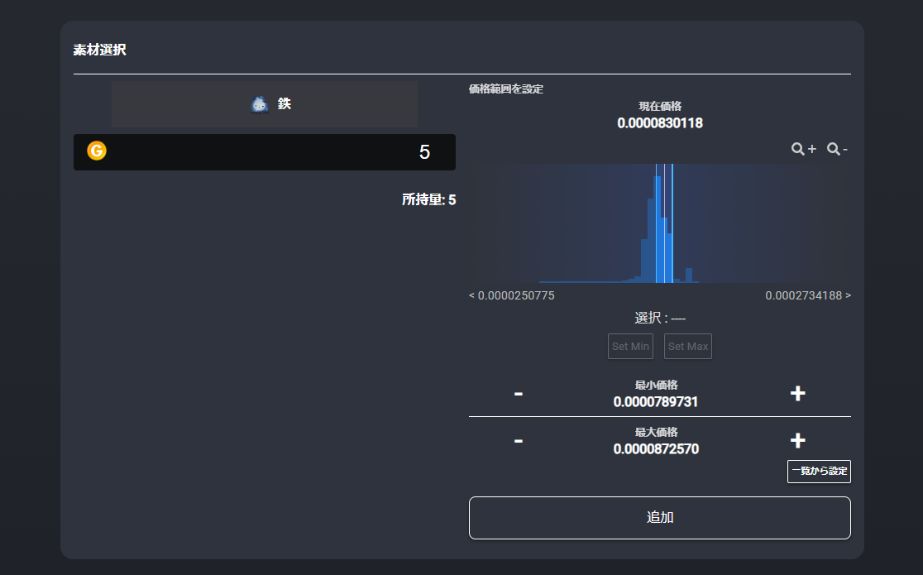

流動性提供を開始する際にアレンジがあります。

Uniswapでは、ペアとなる通貨を2種類同時に流動性としてロックしますよね。

Labの場合、GUMのみをロックして流動性提供をスタートすることが大きな違いです。

例えば、鉄という素材に対して100 GUMを流動性として提供し、その後に他のユーザーが50 GUM相当の鉄を売却した場合、流動性提供者は50 GUMと50 GUM相当の鉄を流動性提供している状態になり、ここからはUniswapと同じです。

この仕組みになったのは、もし素材とGUMの両方を持っていないと流動性提供ができない場合、流動性が生まれにくいだろうと推測したことが1つの理由です。

「GUMだけで流動性提供をする」というのは実質素材に対して買い板を出しているような状況なので、素材の価格形成に対してもポジティブだろうというのももう1つの理由でした。

Uniswap V3を採用した理由

Q:なぜLabにはUniswap V3の仕組みを活用したのでしょう?

回答:

流動性を確保した上で、いかに素材の価格が適切に調整されるかを考えたところ、V3に行き着きました。

V2だとどうしても最初は適正価格から外れたところに流動性ペアができがちなので、ボランティアが必要になってしまうんですよね。

しかも素材はそれを数十種類やらないといけない。

V3はユーザーが価格帯を指定してGUMの流動性を提供をするので、つまり「この価格ならこの素材買ってもいいよ!」という行動から始まります。

もちろん運営自体が価格を決めるマーケットを提供する選択肢もありますが、それではユーザーにとって遊びの余地も少ないしBCGとしては面白くない。

シンプルにUniswap V3が僕らのやりたいことに一番合っていると判断しました。

MMOの原点回帰に迫る

Q:確かに昔のMMOなどもユーザーが経済圏を作っていましたよね。そういった文脈で見てもこの仕組みはWeb3を上手く活用したものと思いました。

回答:

ありがとうございます。

そうなんですよね。イーサリアムやOasysなどのブロックチェーン自体が多様な経済を持つMMOだと思っています。

なので、その上にあるマイクリもその大きなゲームにどうなめらかに接続できるようにしておくか、ユーザーが両方を遊ぶ際に認知負荷のないUIUXにするか、ということもLab実装においてのテーマでした。

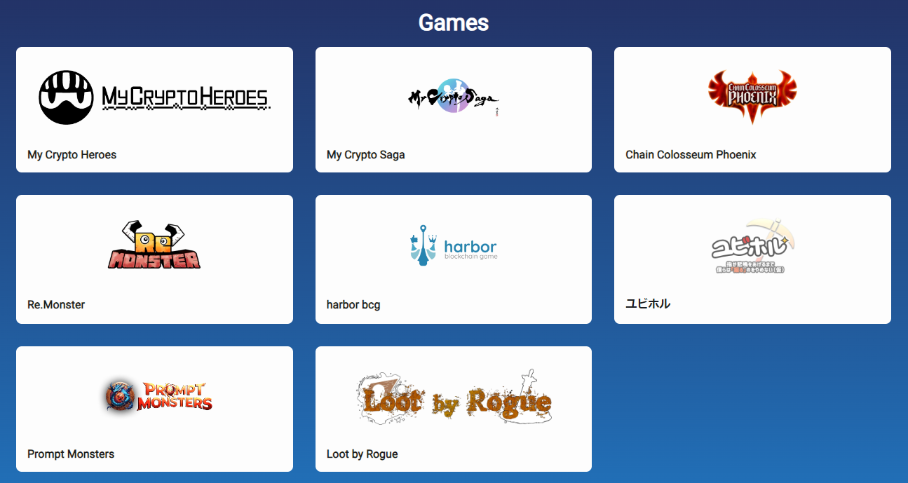

マイクリの外にはMCH Verseという世界が広がっています。

まずこれを1つの大きなゲームにしたい。その時にGUMや素材がこの世界の共通素材として使えると面白いだろうと思っています。

今後オンチェーン化は?

Q:Verseを含め大きなゲームにしたいということは、今後このLabをオンチェーン化することなどは検討しているのでしょうか。

回答:

おっしゃる通り、オンチェーン化の可能性を前提にしています。

GUMは2022年2月からMCH Verse上のトークンとして発行しているため、あとは素材とLabの仕組みですね。

いずれMCH Verse上の他のゲームなどで素材やGUMをどのように使いたいかが具体的になったときに合わせて設計すべきだろうという考え方で一旦オフチェーンの実装をしています。

共通利用については、技術的にもゲームアイディア的にも最も難しいことではありません。

課題は複数のゲームや事業を跨いで同じアセットを利用する際のインセンティブやビジネスモデルですね。その解決のためにMCHCやOASをうまく使いたいと思い、裏では色々と試行錯誤を行なっています。

マイクリ以外のゲームでも?

Q:もうすでに構想はあるんですね。その場合は、どのような広がり方をしそうなのか、またその他ゲームでの活用もあり得るでしょうか。

回答:

LabやMCH Verseとしての構想はありますが、具体的な利用方法についてはご一緒するゲームに一任すべきというのが現状の考え方ですね。

素材を使って別のゲームで使える武器や建物を作るとか、鉄や宝石を食べて育つモンスターが使えるゲームとか。

ゲームレベルでの応用は無限の可能性があると思います。

そういったゲームを作るぞ!という時に、素材も種類をたくさん作ってLabのような取引環境を用意して、さらにユーザーに分散して持ってもらって…と考え始めるとゲーム自体の開発に集中できなかったりしてどうしても立ち上げが厳しい。

そんな時に使ってもらえる共通インフラとして素材やLabを開放できたらなという思いがあります。

Labの活用について

Q:今回は複雑と思われる流動性提供に焦点を当てることが多かったですが、基本の素材売買を含め、どのようなLabの活用が行われることが望ましいと考えていますか?

回答:

経済を成り立たせるために必要な複雑なことをユーザーがやらなくてはいけない、という状況はその対価をユーザーが得られるということでもあります。

それはそのゲーム性やコミュニティの盛り上がりを楽しむことの価値かもしれないし、流動性提供者への手数料報酬かもしれません。

こういった複雑性と対価の関係が「UXが悪い」ではなくて、「面白い!」であり続けるようにLabが活用されるようにしていくことが望ましく、その部分の調整が我々MCH社の役割であると考えています。

どっちが面白いか?どっちが得か?

こういったことを考えるのも楽しさの1つですが、そればっかりでは疲れてしまうし多くの人には向いていない。

ですので、こういった経済性はゲームの一側面として、2024年は対人戦のデュエルカップに焦点を当てようと思っています。

その時におけるLabは報酬を売って自分の戦いに必要な素材を揃えるための取引所です。

なのでまずは気持ちよく素材売買が行えることが重要かなと思っています。

まとめ

マイクリのLabについてのインタビューでした。

素材の売買を通してもブロックチェーン技術(DeFi)に触れることが可能となっており、最先端の知識が得られるものとなっているましたね。

あえて複雑な部分を隠さず、ブロックチェーンの技術を知る。

イノベーターを育成するという意味でもマイクリらしい独自のコンテンツとなっているので、こちらもぜひ試してもらいたいものの1つとなっています。

また今後はオンチェーン化など進めば、さらに活用の幅は広がりそうなので注目です。

| マイクリ インタビュー | |

|---|---|

| MCH Verse Pass | 経済合理性に逆行した理由 |

| クラフト | スカラーシップへの挑戦 |

| Lab | Lab実装の背景 |

| SBH | SBHの概要と仕組み |

| 暗号資産(仮想通貨)のお得情報! | |

|---|---|

| キャンペーンまとめ | 取引所キャンペーン |

| 0円で始める投資術 | 無料で暗号資産を入手 |

| 無料でビットコイン | BTCが貰えるサービス |

| 無料でETHを獲得 | ETHが貰えるサービス |

| 即日買える取引所 | 購入まで一番早い取引所 |