ステーブルコインとは?法定通貨に価格が連動する仮想通貨の仕組み

ステーブルコインとは?

ステーブルコインとはドルなどに価格が連動するよう作られた仮想通貨です。

法定通貨と連動する仮想通貨を作成することで、ビットコインなどで言われている価格変動を抑制することができ、日常でも活用しやすくなることを目的としています。

また現在ではDeFiの登場でリスクを抑えた資産運用も可能に。

より実用的な仮想通貨としてよく使われているものとなっているので、今回はこの内容や種類、どういった仕組みで価格が保たれているかを解説していきます。

3つの種類

まずステーブルコインには大きく分けて3つの種類が存在します。

- 法定通貨担保型

- 仮想通貨担保型

- 無担保型

現状はこれらを活用することが多いです。

またこの他にも金などの価格に連動するコモディティ型などがありますが、こちらはそこまで活用されているものではないので今回は割愛します。

ではそれぞれの仕組みなどについて見ていきましょう。

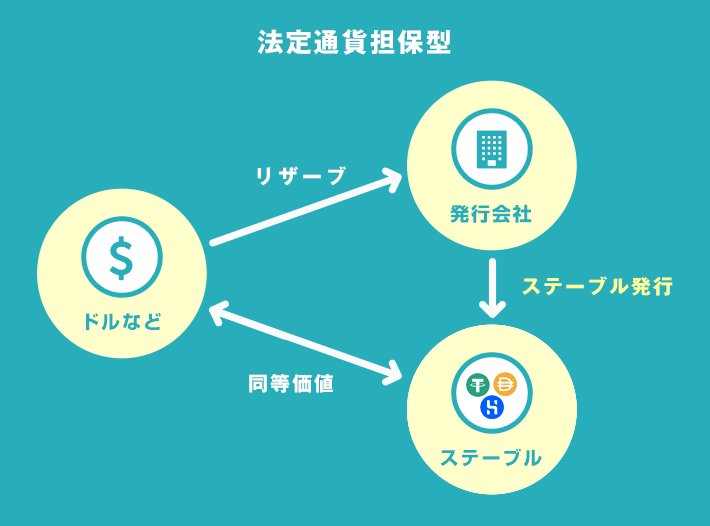

法定通貨担保型

法定通貨型はドルなどの資産を預け入れ発行が行われるステーブルコインです。

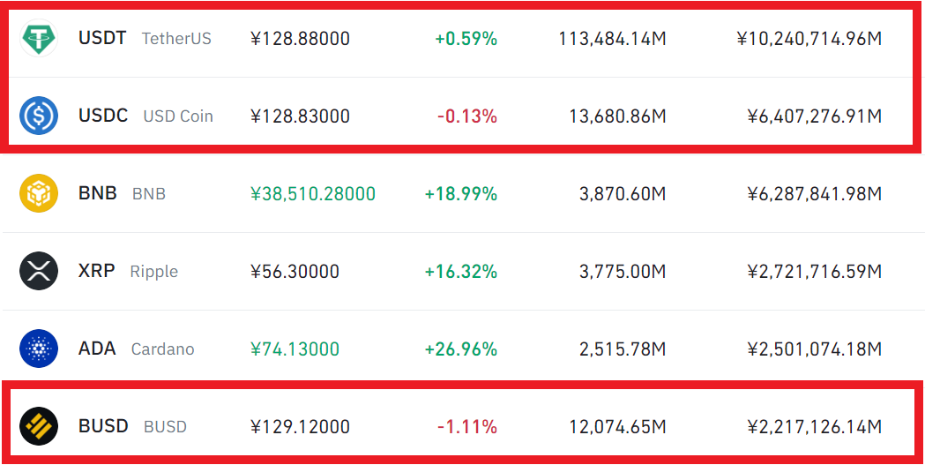

現状はこれらの流通が一番大きなもので、USDTやUSDCがこれに該当します。

ドルとの連動を行う仕組みは簡単でステーブルコインを発行するときは、その額と同等になる法定通貨を担保することで、信用をつけているというもの。

万が一の場合でも担保が事前に用意されているので、安心感があると言えます。

※発行元の信頼性が前提。

- 主な法定通貨担保型のコイン

- USDT

- テザー社が発行するステーブルコインで、Tetherの時価総額と同額の米ドルをテザー社が保有。(この保有状況に疑いが出ていた時も)

- USDC

- 世界最大の取引所CoinbaseとCircleが開発。こちらは現金だけでなく米国債や銀行が発行する譲渡性預金などを担保としているのが特徴。

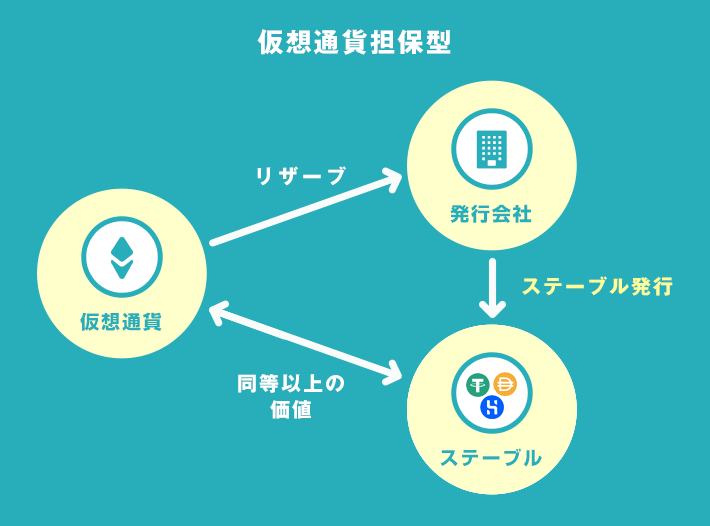

仮想通貨担保型

次は仮想通貨担保型です。

こちらは名前の通り法定通貨ではなくイーサリアムなどの仮想通貨を担保にして発行が行われるものとなっており、代表的なものとしてはDAIがあげられます。

特にDAIの場合は発行希望者が「Maker Vault」にETHやその他の通貨をデポジット。

この金額も仮想通貨のボラティリティを意識し、同等以上の価値をデポジットするようになっており、仮想通貨の価格が下落した場合は清算する仕組みが導入されています。

同等以上の価値をロックや清算のメカニズムによって1ドルを保つ設計となっている他、MakerDAOが発行するMKRも担保資産価値の不足分を補填するものとして使われます。

- 主な仮想通貨担保型のコイン

- DAI(一部ではアルゴリズム型とも)

- MakerDAOのプロトコルを活用し発行できるステーブルコイン。担保の価値が急落した場合は清算のリスクや1ドルを下回る可能性もあるので注意が必要。

DAI|仮想通貨担保型ステーブルコインの概要

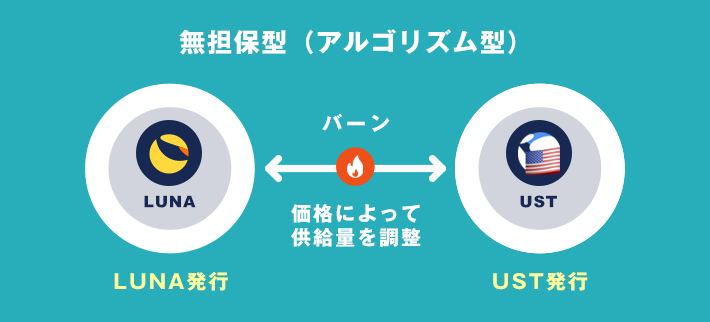

無担保型(アルゴリズム型)

無担保型は裏付けとなる資産が事前には用意されていません。

厳密にはそれぞれのアルゴリズムによって担保の準備はありますが、基本的にはそれらの資産を使って供給量の調整を行うことで1ドルを維持しようとしています。

代表的なものとしては昨今で話題のTerraUSD(UST)があげられます。

しかしながらこのアルゴリズム型はその価値を保つのが難しいといった側面も。

2021年はTITANの崩壊、2022年にはLUNA(UST)の暴落も記憶に新しいです。

特にLUNA(UST)についてはビットコインなどの準備金を用意していましたが、結果的にBTCの売り圧に繋がり、仮想通貨全体の相場にも影響を及ぼしています。

- 主な無担保型のコイン

- TerraUSD(UST)

- LUNAとUSTを一定のアルゴリズムによってバーンすることで1ドルを保とうとしていましたが、デススパイラルに陥り破綻。

TerraUSD (UST) とは?ステーブルコインの概要を解説

活用法は?

ステーブルコインの活用法は多岐に渡ります。

- ペイメント

- DeFiでの利用

- 仮想通貨の逃げ場(利確など)

こちらもそれぞれ解説を行っていきます。

ペイメント・決済

ペイメントは通常の決済のことです。

まだこちらは一般的な決済まで普及はしていませんが、2021年にVisaなどもステーブルコイン(USDC)で支払えるようにするなどの発表があっています。

ステーブルの多くは基本ドルと連動しているのでこういった活用には便利。

ビットコインなどであると価格変動の大きさを懸念して決済に取り入れられないという企業も多かったので、今後の普及には期待です。

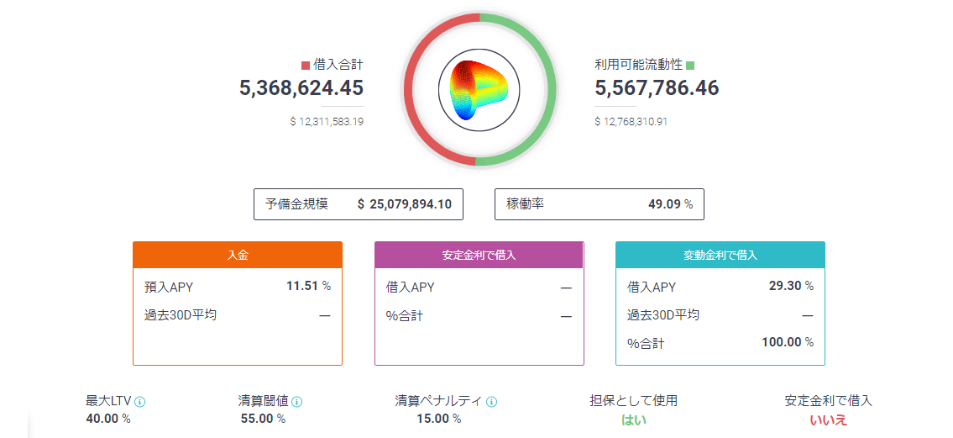

DeFiでの利用

DeFi(分散型金融)でもステーブルコインの活用は有効です。

例えばレンディングプロトコルの場合、通常の仮想通貨を活用すると以下のリスクも。

- 預けた通貨が暴落して結果マイナス

- 仮想通貨の保有数は上がるがドル建てなどで損

- 借入時の清算のリスク

- 下落に伴う担保価値減少で担保が清算(安く売られる)

どちらも仮想通貨下落が引き金となっています。

そのため価格変動の少ないステーブルコインでこのような運用を行えば、リスクは減少するのでこういった活用方法も覚えておいてください。

Guide – DeFiDeFi|分散型金融の完全ガイド

仮想通貨の逃げ場として

ステーブルは価格の安定性から下落相場の逃げ場としても活用されます。

もちろん下落相場だけでなくトレードの利益を確定するような使い方もできるようになっているので、状況に合わせて活用を行っていくといいでしょう。

ただもちろんですがステーブルが絶対に安全とは言えません。

そのため、それぞれの通貨でどのような担保が裏付けされているのかなどもしっかりと精査を行って利用するものを決めていくといいと思います。

購入方法は?

このステーブルコインは日本での入手は難しいです。

こちらは金融庁の規制などもあり、現状日本ではステーブルコインの取り扱いが行われていないので、利用を検討する方は海外取引所を活用するといいと思います。

そこでおすすめはBybitです。

現状は最も活用が行われるUSDTを始め、信頼性の高いUSDCやBUSDなどの取り扱いがあるため、購入したい方は以下もチェックしてみて下さい。

Exchange – BybitBybit|登録・口座開設のやり方

まとめ

ステーブルコインの概要と種類、また活用法を紹介しました。

色々な用途で活用できるようになっているので、今後このステーブルコインというのは実用的な仮想通貨として普及する可能性があります。

もちろん使われるといって価格の上昇は見込めないので投資目的はNGです。

ただDeFiなどと組み合わせればリスクを抑えた資産運用などはできるようになっているので、自分なりの活用方法を見つけてチャレンジしてみて下さい。

入手はBybitでできるようになっているので、ぜひ活用してみましょう。

Exchange – BybitBybit|登録・口座開設のやり方

| 暗号資産(仮想通貨)のお得情報! | |

|---|---|

| キャンペーンまとめ | 取引所キャンペーン |

| 0円で始める投資術 | 無料で暗号資産を入手 |

| 無料でビットコイン | BTCが貰えるサービス |

| 無料でETHを獲得 | ETHが貰えるサービス |

| 即日買える取引所 | 購入まで一番早い取引所 |

| 暗号資産(仮想通貨)取引所を比較 | |

|---|---|

| 初めて購入する方向け | 初心者向け取引所 |

| ユーザー評価◎ | 人気の海外取引所 |

| 日本一の情報量 | 各取引所を徹底比較 |

| 購入・稼ぐ・取扱い | 目的別No.1取引所 |

| アプリで取引 | アプリのある取引所 |